「え、これって結局全部夢だったの?」

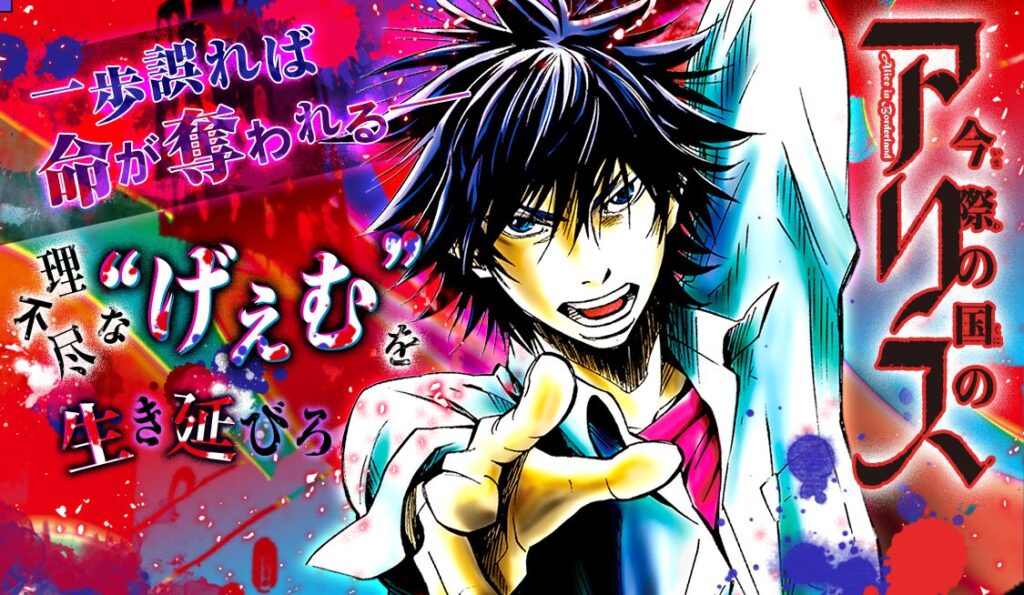

Netflixで世界的なヒットを記録し、原作漫画も完結している『今際の国のアリス』。その衝撃的な最終回を見て、こんなふうにモヤモヤした経験はありませんか?ネット上でも「あれは夢オチだ」「いや、違う」と意見が真っ二つに割れています。

しかし、結論から申し上げます。『今際の国のアリス』の最終回は、断じて単なる「夢オチ」ではありません。

この記事では、作中の描写や現実世界の医学的な側面、さらには独自の計算式を用いて、あの結末が「夢」の一言では片付けられない「命の物語」であることを論理的に証明します。ネタバレ全開で解説しますので、未視聴の方はご注意ください。

【結論】今際の国のアリスの最終回は「夢オチ」ではない

物語のラスト、主人公のアリスたちは現実世界で目を覚まします。その原因は「東京への隕石落下」でした。

一見すると「目が覚めたら病院だった=夢オチ」という古典的なパターンに見えるかもしれません。しかし、作中で描かれた「今際の国」とは、単なる睡眠中の夢ではなく、「臨死体験」または「生と死の狭間にある魂の修行場」であると定義するのが最も正確です。

もしこれがただの夢であれば、個人の脳内で完結しているはず。しかし、アリスだけでなく、あの場にいた全員が「同じルール、同じ世界」を共有していました。これは集団幻覚や夢というレベルを超えています。

なぜそう言い切れるのか? 次の章から、ぐうの音も出ない証拠を提示していきましょう。

結論の根拠①:現実世界とのリンク(負傷・生死の対比表)

最大の証拠は、「今際の国」で負った傷と、「現実世界」での怪我の状態が完全にリンクしている点です。

もしこれが夢なら、夢の中でどれだけ激しく戦っても、現実の体には影響がないはず。しかし、最終回で描かれた生存者たちの怪我は、ゲーム内でのダメージと驚くほど一致しています。以下の対比表をご覧ください。

| キャラクター | 今際の国での状態 | 現実世界での状態 | 結果 |

|---|---|---|---|

| アリス | 数々のゲームを生き残る | 心停止から蘇生 | 生存 |

| ウサギ | ナイフで足を刺される等の激戦 | 足に重傷を負っている | 生存 |

| チシヤ | 銃撃戦で致命傷に近い傷 | 瓦礫による重篤な外傷 | 生存 |

| カルベ チョータ | ゲームオーバー(死亡) | 隕石直撃により即死 | 死亡 |

いかがでしょうか。特に注目すべきは、現実世界で「瓦礫の下敷きになった箇所」と、今際の国で「敵に攻撃された箇所」が一致していることです。

これは、「現実世界で体が損傷した激痛」を、脳が「今際の国での戦闘ダメージ」として変換・認識していたと考えられます。単なる夢でここまで整合性が取れるでしょうか? 答えはNOです。これは魂と肉体がギリギリの状態でつながっていた証拠と言えるでしょう。

結論の根拠②:原作とドラマ版のラストの違いから読み解く真意

ネタバレになりますが、物語のラストに登場する「ジョーカー」の存在も、この世界が夢ではないことを示唆しています。

実は、原作漫画とNetflixドラマ版では、このジョーカーの描かれ方が少し異なります。

- 原作漫画:ジョーカーが「渡し守」のような存在として登場し、アリスと対話する。

- Netflixドラマ:テーブルの上に「ジョーカーのカード」が一枚映し出されて終わる。

ドラマ版のラストシーンを見て、「まだゲームは続いているのか?」「やはり夢の中で、悪夢は終わらないのか?」と不安になった方も多いはずです。

しかし、原作でのジョーカーは、自らを「神でも悪魔でもない中間管理職のようなもの」と語ります。彼は、死後の世界へ行く者と、現世へ戻る者を仲介する存在なのです。

つまり、あのジョーカー(カード)は、「ここは現実と死後の世界の境界線(Borderland)である」という証明書のようなもの。夢オチという曖昧な結末ではなく、「生還という選択をしたアリスたちへのリスペクト」あるいは「人生という次のゲームへの招待状」と捉えるのが自然ではないでしょうか。

【独自考察】「今際の国」の時間を計算してわかった「脳の極限状態」

さて、ここからは少し視点を変えて、数字でこの謎を解き明かしてみましょう。私が個人的に最も「夢ではない」と確信したのが、「時間の経過速度」の違いです。

現実の「1分」は今際の国の「何日」分か?(計算式)

最終回で明かされた事実によると、アリスたちが現実世界で心停止していた時間は、わずか「1分程度」でした。

しかし、今際の国ではどうだったでしょうか? 入国してから数々のゲームをクリアし、ビザを更新し続け、季節さえ移ろっているように見えました。体感としては少なくとも数ヶ月、短く見積もっても「約60日(2ヶ月)」は過ごしているはずです。

この「時間のズレ」を計算式に当てはめてみます。

【独自の計算式:今際の国における体感時間倍率】

現実の1分 = 今際の国の60日(86,400分)

86,400 ÷ 1 = 86,400倍

なんと、今際の国では現実の約8万倍以上の速さで意識が回転していたことになります。

これは、通常の睡眠時に見る「夢」の処理速度ではありません。人間は死に直面した際、生き残る方法を検索するために脳が超高速で演算処理を行うと言われています(走馬灯現象)。

つまり、あの日数は、「生きたい!」というアリスの本能が、わずか1分の間に8万倍もの密度で思考をフル回転させた結果生み出された時間なのです。これを「たかが夢」と呼ぶには、あまりにもエネルギーが凄まじすぎます。

医学的な見地(臨死体験)との共通点

この現象は、医学や心理学で語られる「臨死体験」の特徴とも合致します。

臨死体験をした多くの人が、「川(三途の川)を見た」「死んだはずの親族に会った」「現世に戻るかどうかの選択を迫られた」と語ります。今際の国で「永住権(その場に残る)」か「拒否(元の世界へ戻る)」かを選択するラストは、まさにこの「生還への選択」そのものです。

単なる夢であれば、目覚めた瞬間に内容は忘れてしまうもの。しかし、アリスやウサギたちは、具体的な記憶は消えていても、「大切な何か」「生きたいという感情」を強烈に心に刻んでいました。それは、彼らの魂が本当にあの場所で戦っていたからに他なりません。

今際の国のアリス 最終回 ネタバレと夢オチ説のまとめ

ここまで、『今際の国のアリス』の最終回について、夢オチ説を否定する根拠を解説してきました。

- ✅ 現実の負傷箇所とリンクしている(ただの夢なら傷は連動しない)

- ✅ ジョーカーは「境界線の管理者」(夢の産物ではなく、死後のシステムの象徴)

- ✅ 脳の処理速度が通常の8万倍(極限状態の生存本能による演算世界)

「夢オチかよ」とガッカリされた方も、この視点でもう一度作品を振り返ってみてください。あれは夢などではなく、隕石災害という理不尽な死に直面した若者たちが、「それでも生きたい」ともがき、自らの足で「生」を勝ち取ったドキュメンタリーだったのです。

最終回のラストシーンで、アリスとウサギが再会した時のあの表情。記憶はなくとも魂が惹かれ合う姿こそが、この物語が「現実」であった何よりの証拠かもしれませんね。