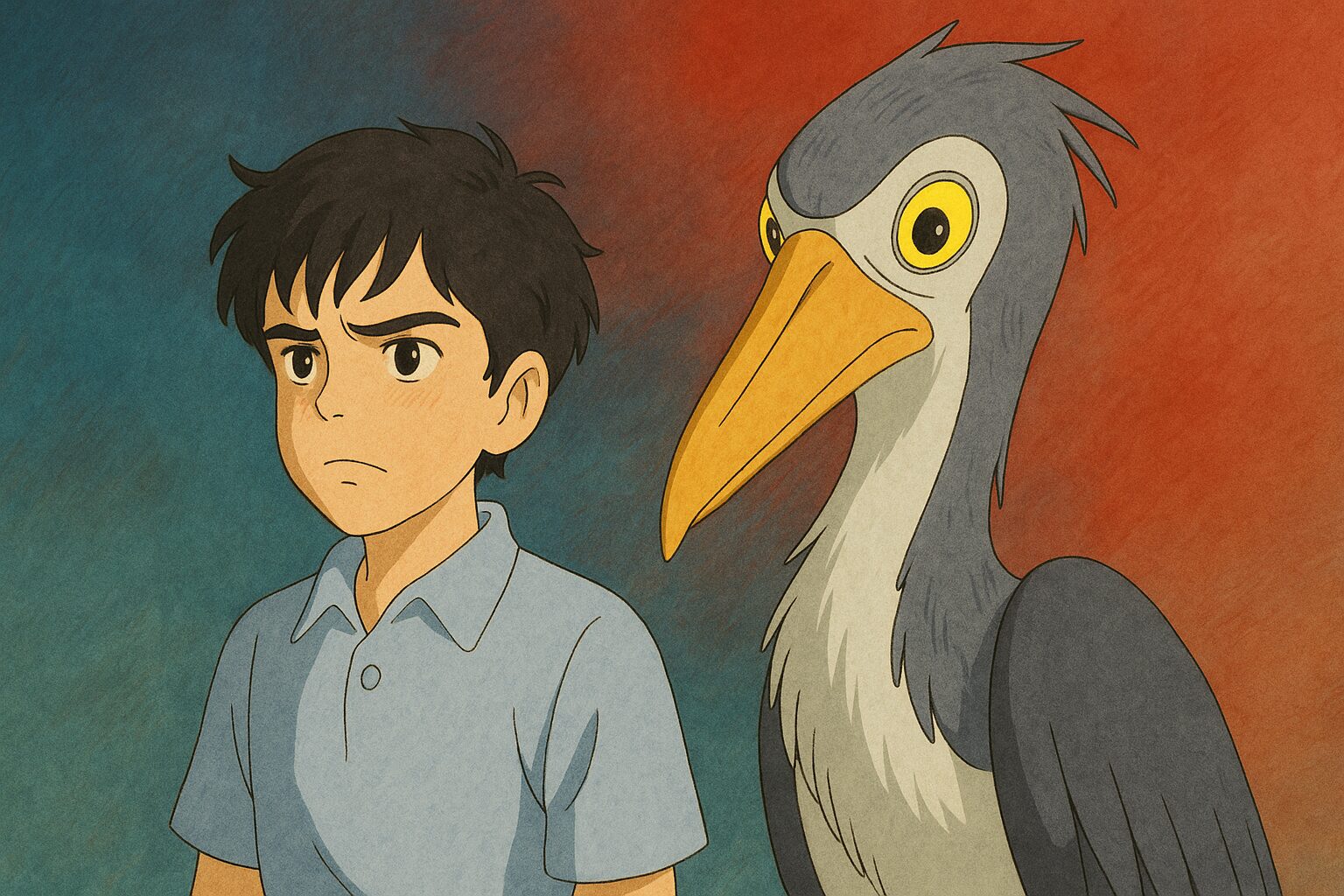

『君たちはどう生きるか』は、ジブリ最新作として注目を集めながらも、SNS炎上や賛否両論の評価で話題となりました。

本記事では、「炎上の真相は何だったのか?」「なぜ評価がここまで分かれるのか?」といった疑問に、事実と具体的な事例をもとに丁寧に答えます。さらに、作品の奥に隠されたテーマや、過去のジブリ作品との違いも徹底解説。

映画を観た方はもちろん、「これから観るか迷っている」「評価が気になる」という方にも有益な情報が詰まった内容です。

ぜひ最後までお読みいただき、『君たちはどう生きるか 炎上』の裏側と、本当の魅力に触れてみてください。

『君たちはどう生きるか』炎上の真相と原因

アニメーターの虚偽発言とは

『君たちはどう生きるか』が炎上した大きなきっかけの一つに、アニメーターによる誇張された発言があります。これは2024年に、コロンビア出身のアニメーター、ジェラルディン・フェルナンデス氏が海外メディアのインタビューで語った内容が発端でした。

「映画の冒頭15分は、ほぼすべて私が担当した。手描きで25,000フレーム以上を描いた」

— Geraldine Fernández(海外インタビューより)

このコメントは瞬く間にSNSで拡散され、彼女がジブリのメインアニメーターであるという誤解が広がりました。

実際はどうだったのか?

- ジブリ関係者からの公式なコメントは出ていませんが、複数の業界関係者が「彼女の関与は限定的」と指摘。

- 発言は誇張だったと後に本人が一部を認めたことで、さらに炎上が加速。

このように、事実と異なる情報がSNSでひとり歩きしたことで、作品やスタジオへの不信感が一部のファンの間に生まれました。

SNSで炎上した理由と拡がり

この炎上が広がった背景には、現代ならではのSNS拡散の速さがあります。

なぜここまで広がったのか?

- 発言のインパクトが大きかったため、ファンや業界人がすぐに反応。

- 「ジブリらしくない発言」として、憤りを覚えたファンが多かった。

- 海外ファンの間でも話題となり、多言語で拡散された。

また、以下のような特徴がSNS炎上を助長しました:

- 動画化・翻訳・画像付き投稿が行われ、事実と異なる形で記憶されてしまった。

- ネット上では「ジブリの品質が落ちたのでは」といった憶測が飛び交った。

SNS時代の怖さを感じさせる一件であり、『君たちはどう生きるか 炎上』というキーワードが一気にトレンド入りする事態となりました。

事前情報なしの宣伝戦略の影響

『君たちはどう生きるか』は、宣伝手法でも話題を集めました。なんと、予告編・あらすじ・声優情報が一切公表されずに公開されたのです。

なぜそんな戦略をとったのか?

- 宮崎駿監督と鈴木敏夫プロデューサーの「純粋な視点で作品を見てほしい」という意図があった。

- ネタバレや先入観を持たずに映画と向き合ってもらうための配慮。

しかし、この戦略が結果的に一部観客の混乱や不満を生んでしまいます。

批判の声も多かった理由:

- 「何の映画か全くわからなかった」という戸惑いがSNSに続出。

- 期待値が高まりすぎて、見終えた後のギャップにがっかりする人も。

期待と現実のズレが、炎上の一因として働いたことは否定できません。

グロテスク描写への拒否反応

本作には、宮崎駿作品の中でも特に生理的な嫌悪感を覚えるシーンがいくつか含まれていました。

問題視された主な場面:

- ペリカンが小動物をむさぼる描写:かなりリアルで不快と感じる人も。

- 巨大なインコによる襲撃シーン:怖すぎる、子どもが泣くという感想も。

これらのシーンは、以下のような感情を呼び起こしました:

- 「ジブリ映画はもっと心温まるものだと思っていた」

- 「夢に出てきそうで正直トラウマになった」

こうした反応は当然SNSでも共有され、「君たちはどう生きるか グロテスク」「君たちはどう生きるか 気持ち悪い」といった検索キーワードが急上昇しました。

炎上がジブリの評価に与えた影響

炎上騒動は作品だけでなく、スタジオジブリというブランドにも影響を及ぼしました。

信頼に影を落とした理由:

- 「品質管理が甘くなったのでは?」という声が一部から上がった。

- SNS世代の若年層からは「昔のジブリのほうが良かった」と比較されることも。

しかし、ここで強調すべきポイントもあります。それは、「ジブリ=常に万人受け」ではなく、常に挑戦し続けているスタジオであるという事実です。

「宮崎駿はずっと“冒険”をやっている。これが本当に最後の作品になるかもしれない」

— 鈴木敏夫(雑誌インタビューより)

ジブリファンの中には、「こういう作品を作ることもジブリらしい」と前向きに捉える声もあります。賛否が生まれること自体が、ジブリ作品の深みを物語っているのかもしれません。

『君たちはどう生きるか』のミーム化

炎上後、インターネット上では作品に関するさまざまな“ネタ化”が進みました。いわゆる「ミーム化(ネタとして扱われる現象)」です。

どんな形でミーム化されたのか?

- アニメーター発言を揶揄する「手描き25,000枚」ジョーク。

- 謎の登場キャラ「青サギ」のセリフや行動を切り取ったパロディ。

- 本編を「ホラー映画風」に再構成した動画などが話題に。

これは一種のカルチャー的現象とも言えます。炎上が単なる批判だけで終わらず、創作の種として消費されていったのです。

注意すべき点:

- 一部のミームは事実と異なり、誤解を助長するおそれがある。

- 本来のメッセージやテーマが歪められて伝わるリスクもある。

作品への興味を広げる側面もありますが、ミームだけで評価を決めてしまうのは危険です。

『君たちはどう生きるか』評価の二極化を徹底解説

つまらないと言われる理由

『君たちはどう生きるか』は一部の観客から「つまらない」と評されることがあります。その理由は、主に以下のような点に集約されます。

理由1:ストーリーが難解

- 展開に説明が少なく、キャラクターの目的が分かりにくい

- 抽象的な世界観やメタファーが多く、観客が迷子になる構成

「まるで夢の中の話をずっと見ているようだった」

— SNSの投稿より

理由2:テンポが遅いと感じる人も

- 導入部が静かで、物語に入り込むのに時間がかかる

- 子どもには理解が難しいテーマが多く含まれている

理由3:共感しにくいキャラクター設定

- 主人公の行動や感情が描写不足との意見も

- セリフが少ないため心の動きが伝わりづらい

これらの点が重なり、特に事前情報なしで観た人が「期待はずれだった」と感じる要因になったと考えられます。

高く評価されている芸術性

一方で『君たちはどう生きるか』は、映像や音楽といった芸術面では非常に高く評価されています。

特に注目された芸術的要素

- 背景美術:水彩風の柔らかい描写が幻想的な世界を彩る

- キャラクターの動き:手描きアニメならではの繊細な動き

- 音楽(主題歌:米津玄師):観客の感情を揺さぶる印象的な曲調

ジブリ作品らしい丁寧なつくりが随所に見られ、評論家や映画ファンの間では以下のような意見も多く見られます。

「内容は難しかったけれど、絵と音楽の力だけで泣いてしまった」

— 映画レビューより

芸術性だけでも映画館で観る価値がある、と断言する人も少なくありません。

深いテーマとメッセージ性

『君たちはどう生きるか』が多くの観客に問いを投げかけたのは、物語が扱う深いテーマにあります。以下のような哲学的要素が全編に散りばめられています。

主なテーマとメッセージ

- 生と死:序盤で主人公が母親を亡くすところから、物語が始まる

- 現実と虚構のはざま:異世界が何を象徴しているのかを観客に委ねる構造

- 善意と悪意:登場人物すべてが「正しさ」と「間違い」の間で揺れ動く

こうしたテーマがストレートな表現ではなく、あえて曖昧に描かれていることが、本作を難解かつ魅力的な作品にしています。

他のジブリ作品との違い

『君たちはどう生きるか』が評価の分かれる作品となった理由の一つは、これまでのジブリ作品と異なる点が多いことにあります。

違い1:構造の複雑さ

- 『千と千尋の神隠し』のような異世界構造に近いが、説明が極端に少ない

- ストーリーの目的やゴールがあいまいに設定されている

違い2:キャラクターの印象

- 『となりのトトロ』のような親しみやすいキャラは少ない

- 青サギなど象徴的で抽象度の高い存在が中心

違い3:終わり方

- 『もののけ姫』のように決着の明快さがなく、観客に余韻と問いを残す

このように、ジブリが積み上げてきた「王道」のパターンとは異なるアプローチが多く、「いつものジブリ」と思って観た人ほど戸惑ったと考えられます。

繰り返し見ることで深まる理解

本作は「一度では理解できない」と言われることが多く、それが逆に再視聴の価値を高めている作品でもあります。

再視聴で気づけるポイント

- セリフや背景に隠された伏線が多い

- シーンとシーンのつながりが、後で意味を持ってくる構成

- 人物の表情やしぐさが、細かく意味を持つ

実際、2回目以降に観た観客からはこんな声もあります。

「2回目でようやく主人公の成長の意味が分かった」

— 映画館来場者の声

深みをもった映画であるがゆえに、繰り返し向き合うことで真の価値が見えてくる作品だと言えるでしょう。

原作小説・漫画版との違い

『君たちはどう生きるか』は、吉野源三郎の同名小説を原案としていますが、映画版はストーリー構成もメッセージも大きく異なります。

原作との主な違い

| 項目 | 原作小説(1937年) | 映画(2023年) |

|---|---|---|

| 主人公 | 中学生の「コペル君」 | 戦時中の少年「眞人(まひと)」 |

| 内容 | 道徳と哲学を語る教育的物語 | ファンタジー色の強い物語構造 |

| 目的 | 思想教育を伝える | 宮崎駿の個人的メッセージが主軸 |

また、近年ヒットした漫画版(羽賀翔一 作)は小説を忠実に視覚化していますが、映画は全く別の作品として独立しており、「原作を知っている人ほど驚く内容」になっています。

『君たちはどう生きるか 炎上』を通じて見えた評価と本質のまとめ

- アニメーターによる虚偽発言が、事実と異なる内容として拡散され、作品への誤解と批判を招いた

- SNSでの急速な炎上拡大は、情報の真偽を確かめずに共有される現代の問題点を浮き彫りにした

- 事前情報なしという異例の宣伝戦略は、純粋な鑑賞体験を狙ったが、一部観客には不親切と受け取られた

- ペリカンやインコの描写など生々しいシーンが、一部視聴者に強い不快感を与え、「グロテスク」という印象を定着させた

- 炎上を通じて、ジブリ作品に対する期待やブランド信頼が揺らぎ、「昔のジブリのほうが良かった」という声も噴出

- ネット上では一部のセリフや設定がミーム化され、批判だけでなく「ネタ」として消費される状況も見られた

- 「つまらない」という声は、説明不足・抽象的表現・共感のしづらさに起因することが多い

- 芸術性に関しては高評価が多く、映像美・音楽・背景の完成度はジブリファンや評論家にも称賛された

- 生と死、善と悪などのテーマを織り込んだ構成は、難解ながら深い問いかけを観客に与えている

- 過去のジブリ作品と比べると、明確な目標設定やキャラクター構造が異なり、理解に時間を要する内容となっていた

- 再視聴することで伏線や細かい描写に気づける点が多く、作品の奥行きと深さが浮き彫りになる

- 原作小説や漫画版との違いが大きく、「原作の映画化」というよりも、宮崎駿監督自身の人生の問いかけに近い独自の作品であった