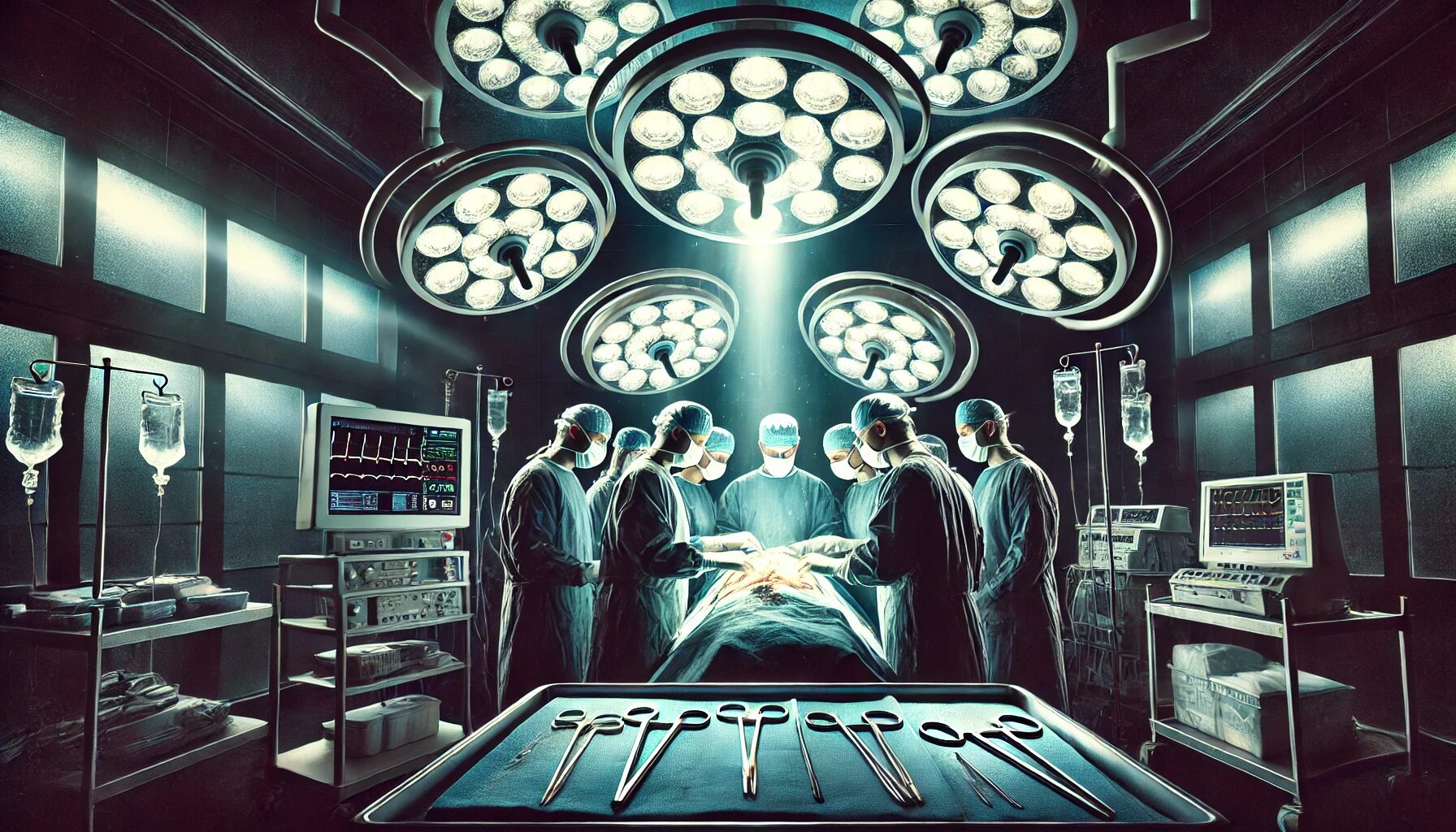

「もし、自分や家族が病院で手術を受けることになったら…?」

医療事故は決して他人事ではなく、ある日突然あなたの身にも降りかかるかもしれません。

『脳外科医 竹田くん』は、実際の医療事故をモデルにした衝撃的な作品。

その背後には、兵庫県赤穂市民病院で起こった実際の手術ミスや、隠蔽された医療過誤の数々が存在します。

本記事では、

✔ 『脳外科医 竹田くん』のモデル事件とは?

✔ なぜ医療事故は繰り返されるのか?

✔ あなたや家族が医療事故を避けるためにできること

を、最新の情報を交えながらわかりやすく解説します。

「医療の闇」に迫ることで、より安全な病院選びのヒントを手に入れませんか?

知ることは、守ること。今こそ、正しい知識を身につけましょう。

『脳外科医 竹田くん』のモデル事件とは?実際の医療事故の概要

『脳外科医 竹田くん』とは?作品の概要と注目ポイント

『脳外科医 竹田くん』は、2023年にウェブ上で連載された漫画です。物語は、手術が得意でない脳外科医が、無理な手術を行い、患者に被害を与える様子を描いています。この作品は、実際の医療事故を元にしているとされています。

モデルとなった医療事故の実態:赤穂市民病院の事例

この漫画のモデルとなったのは、兵庫県赤穂市の赤穂市民病院で起きた医療事故です。2019年から2020年にかけて、同じ医師による複数の医療ミスが報告されました。特に、2020年1月の手術では、患者の神経を誤って傷つけ、重大な後遺症を引き起こしました。

2020年の手術ミス:神経損傷による後遺症

2020年1月、74歳の女性が腰の手術を受けた際、医師が誤って神経を切断し、下半身に麻痺が残りました。この事故により、患者は日常生活に大きな支障をきたすこととなりました。

他の医療ミス:複数の事故と患者への影響

同じ医師による他の手術でも、患者の死亡や後遺症が報告されています。これらの事故は、病院の管理体制や医師の技術に対する疑問を投げかけています。

医療事故の原因と問題点:病院の管理体制は?

これらの事故の主な原因として、以下の点が指摘されています:

医師の技術不足が影響?

手術の経験や技術が十分でなかった可能性があります。医師の技術向上が求められます。

情報共有の欠如と組織の問題

医療チーム内での情報伝達や連携が不十分だった可能性があります。組織全体のコミュニケーションの改善が必要です。

被害者家族の声とその後の対応

被害者の家族は、医療事故の責任を追及し、以下のような行動を取っています:

医療訴訟と刑事告訴の行方

医師を業務上過失傷害の罪で告訴しました。また、医師と病院に対して損害賠償を求める訴訟を起こしています。

裁判の現状と医師の処分

医師は在宅起訴され、現在も裁判が進行中です。医師の処分や病院の対応が注目されています。

『脳外科医 竹田くん』は、実際の医療事故を元にした作品として、多くの人々に医療の現状を考えるきっかけを提供しています。医療事故を防ぐためには、医療従事者だけでなく、私たち一人ひとりが関心を持ち、適切な医療を受けるための知識を身につけることが大切です。

『脳外科医 竹田くん』の医療事故から学ぶ!モデル事件と防止策

実際の医療事故と『脳外科医 竹田くん』の共通点

『脳外科医 竹田くん』は、兵庫県赤穂市の赤穂市民病院で発生した医療事故をモデルにしているとされています。具体的には、2020年1月に同病院で行われた手術で、医師が患者の神経を誤って切断し、後遺症を引き起こした事例があります。

このような実際の事故と漫画の描写が重なることで、作品のリアリティが増し、読者に深い印象を与えています。

私自身、この漫画を読んだとき、医療現場の現実と課題を強く感じました。特に、医師の技術や病院の管理体制の重要性を再認識しました。

医療事故を防ぐために必要なこと

医療事故を未然に防ぐためには、以下の取り組みが重要です:

- 医師の技術向上と病院の管理強化:医師は最新の医療技術を習得し、病院は適切な管理体制を整える必要があります。

- 医療現場での情報共有の重要性:医療チーム内での情報共有を徹底し、ミスを防ぐ体制を築くことが求められます。

これらの対策を講じることで、患者の安全を確保し、医療事故の発生を減らすことができます。

医師の技術向上と病院の管理強化

医師の技術向上は、患者の安全に直結します。定期的な研修や技術評価を行い、常に最新の知識と技術を持つことが求められます。また、病院の管理体制も重要で、適切な人員配置や設備の整備、リスク管理の徹底が必要です。

例えば、ある病院では、定期的な手術シミュレーションを導入し、医師の技術向上とチームワークの強化を図っています。この取り組みにより、手術の成功率が向上し、患者の満足度も高まっています。

医療現場での情報共有の重要性

医療チーム内での情報共有は、患者の治療効果を高め、ミスを防ぐために不可欠です。電子カルテの活用や定期的なカンファレンスを通じて、患者の状態や治療方針を全員で共有することが重要です。

ある医療機関では、毎朝のミーティングで全患者の状況を確認し、チーム全体で情報を共有する取り組みを行っています。このような情報共有の徹底により、医療事故のリスクを大幅に減らすことができました。

日本の医療問題と今後の課題

日本の医療現場では、技術の進歩や高齢化社会の進行に伴い、さまざまな課題が浮上しています。医療事故の防止や医療従事者の労働環境の改善など、多岐にわたる問題があります。

私たち一人ひとりが医療に関心を持ち、正しい情報を得ることで、医療の質を向上させることができます。例えば、信頼できる医療情報を積極的に学び、医師とのコミュニケーションを円滑にすることで、より良い医療を受けることが可能になります。

医療事故の再発防止に向けた取り組み

医療事故の再発防止には、以下の取り組みが効果的です:

- 第三者機関による事故調査:事故の原因を客観的に分析し、再発防止策を提言します。

- 医療従事者のメンタルヘルス支援:過重労働やストレスを軽減し、ミスの発生を防ぎます。

これらの取り組みを通じて、医療の安全性を高めることができます。

私たちができること:正しい医療情報を得る

患者として、正しい医療情報を得ることは非常に重要です。信頼できる情報源から知識を得ることで、医療従事者とのコミュニケーションが円滑になり、適切な治療を受けることができます。

例えば、厚生労働省のウェブサイトや医療専門機関の発信する情報を参考にすることで、信頼性の高い医療知識を得ることができます。また、病院を選ぶ際には、口コミや評判だけでなく、医療事故の発生状況や、病院の医療安全対策を調べることも大切です。

正しい医療情報を得るためにできること

- 公的機関の情報をチェック

→ 厚生労働省、日本医療機能評価機構などの公式サイトを活用。 - 医師や専門家の意見を確認

→ YouTubeやブログには専門医が発信する信頼できる情報も多い。 - セカンドオピニオンを活用

→ 1つの病院の診断だけでなく、別の医師の意見を聞くことも大切。

一方で、SNSや個人のブログには誤った情報も多く出回っています。特に「○○でガンが治る」「△△だけで健康に」などの極端な情報には注意が必要です。医療情報は慎重に精査し、信頼できる情報源を活用することで、より安全な医療を受けられます。

まとめ:『脳外科医 竹田くん』から学ぶべきこと

『脳外科医 竹田くん』は、医療事故の実態を浮き彫りにする作品として、多くの読者に衝撃を与えました。本記事を通じて、実際の医療事故の事例や、その防止策について考える機会になったのではないでしょうか?

記事のポイントを振り返ると…

- 『脳外科医 竹田くん』は、兵庫県赤穂市民病院の医療事故がモデルとされている。

- 実際に起こった医療事故では、手術ミスにより重大な後遺症が発生した。

- 医療事故を防ぐためには、医師の技術向上、病院の管理強化、情報共有の徹底が不可欠。

- 日本の医療問題として、労働環境の改善や再発防止策が求められている。

- 患者としては、正しい医療情報を得ることで、自分や家族の身を守ることができる。

医療事故は、決して他人事ではありません。いつ自分や家族が病院にかかるかわからない以上、知識を持ち、適切な判断をすることが大切です。

最後に…

もし病院選びや治療方針について悩んでいる場合は、セカンドオピニオンを積極的に活用してみてください。また、疑問や不安があれば、遠慮せず医師に相談しましょう。あなたの命と健康を守るために、できることを一つずつ実践していきましょう。