「ゲド戦記のあらすじがよく分からない…」「映画を見たけど内容が複雑で理解できなかった」「原作との違いは何?」

そんな疑問を抱えているあなたに向けて、この記事ではゲド戦記のあらすじを分かりやすく完全解説します。

なぜゲド戦記は分からないのか?

実は、多くの人がゲド戦記のあらすじを理解しにくいと感じるのには明確な理由があります。映画は原作6巻の途中部分を中心に、宮崎駿の「シュナの旅」も混ぜ込んだ複雑な構造になっているからです。さらに、重要な設定説明が省略されているため、観客が置いてけぼりになってしまうのです。

この記事を読むことで得られること

- ゲド戦記のあらすじを第1章から結末まで段階的に理解できる

- なぜ分からないのかの理由が明確になり、モヤモヤが解消される

- 映画版と原作の違いを詳しく知ることで、作品の全体像が把握できる

- 登場人物の背景や真意を理解し、物語への感情移入が深まる

- 作品に込められた「命の尊さ」というメッセージの真意が分かる

- 原作者や宮崎駿からの評価も含めた客観的な作品理解が得られる

中学生にも分かる言葉で、ゲド戦記のあらすじの魅力と複雑さの両面を丁寧に解説していきます。この記事を読み終える頃には、きっと新たな視点でゲド戦記を楽しめるようになるはずです。

それでは、一緒にゲド戦記の世界を探究していきましょう。

ゲド戦記のあらすじを分かりやすく解説【映画版完全ガイド】

ゲド戦記の基本情報と世界観

「ゲド戦記のあらすじを知りたいけど、なんだか難しそう…」そんな風に思っている方も多いのではないでしょうか。実は、基本的な世界観を理解すれば、ゲド戦記のあらすじはぐっと分かりやすくなります。

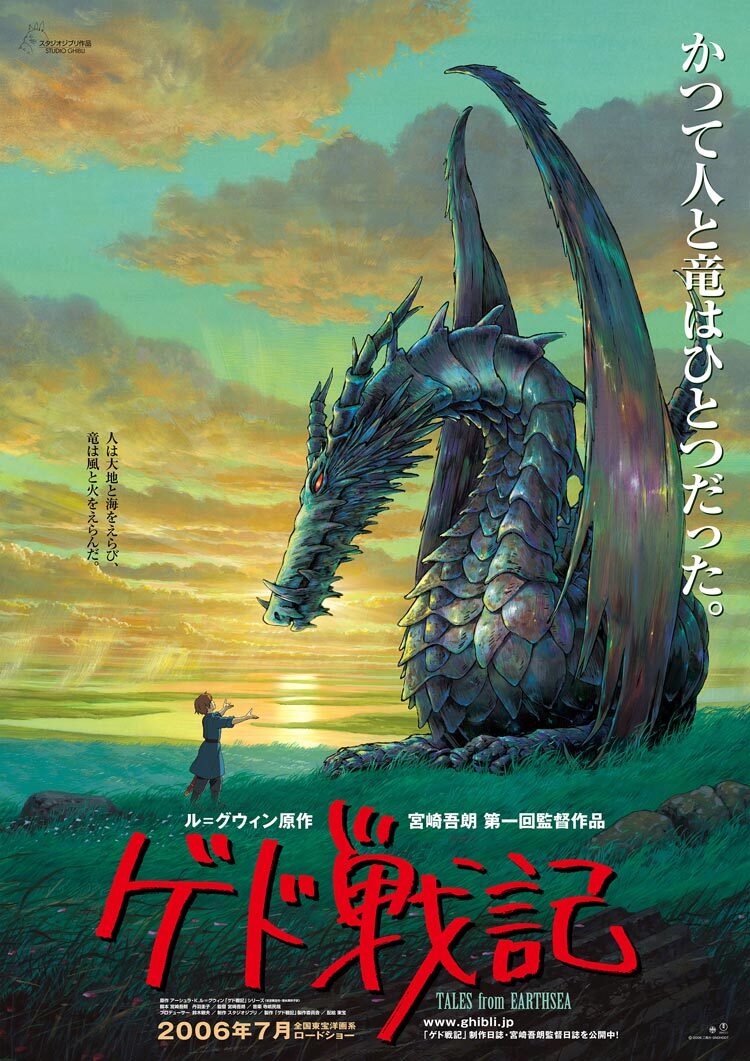

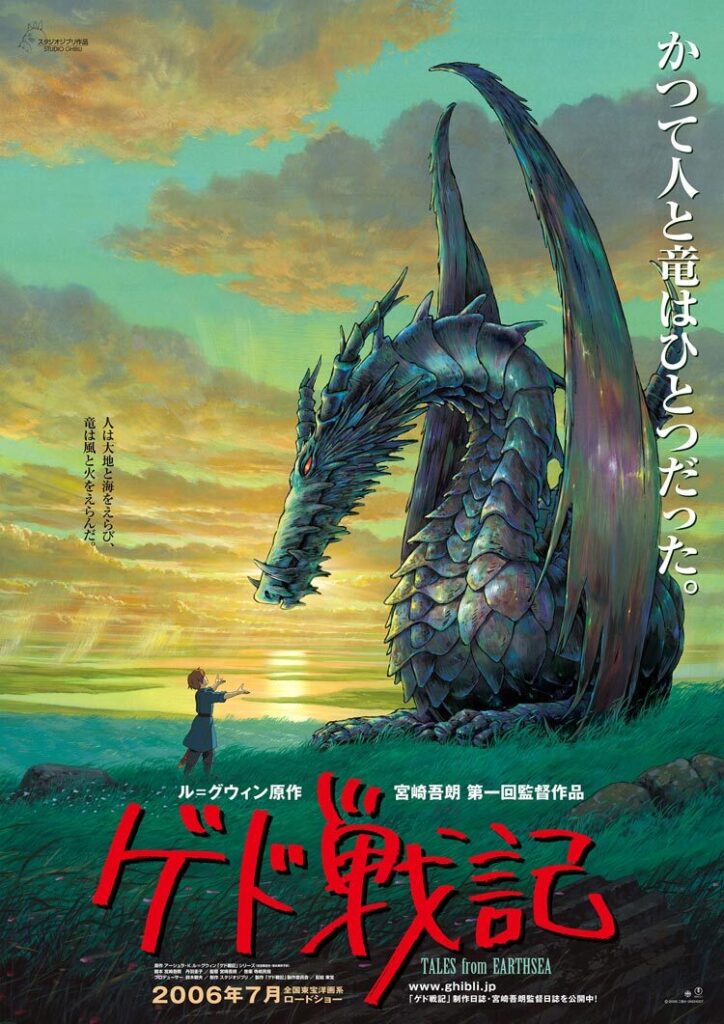

2006年に公開された映画『ゲド戦記』は、宮崎駿監督の長男である宮崎吾朗が初めて監督を務めた作品です。原作は世界三大ファンタジーの一つとされるアーシュラ・K・ル=グウィンの同名小説で、スタジオジブリが映像化に挑戦しました。

物語の舞台となる「アースシー」は、数多くの島々が点在する多島海の世界。ここでは魔法が当たり前のように存在し、人々は「真の名」という特別な名前を持っています。竜たちも重要な存在として描かれており、人間との間には複雑な関係があります。

特に注目すべきは、この世界では「均衡」が非常に重要な概念だということ。魔法を使いすぎると世界のバランスが崩れてしまうため、魔法使いたちは慎重に力を使わなければなりません。映画のゲド戦記あらすじを理解する上で、この「世界の均衡」というキーワードは欠かせない要素となっています。

ゲド戦記あらすじ【第1章:世界の異変とアレンの逃亡】

ゲド戦記のあらすじは、世界に起こった不可解な異変から始まります。本来、西の海域に住むはずの竜たちが突然東の海域に現れ、なんと同族同士で共食いを始めてしまったのです。

この異常事態と同じ頃、世界各地では農作物が枯れ、家畜が次々と倒れるという現象が発生しました。さらに深刻なのは、魔法使いたちが徐々に魔法の力を失い始めていることでした。明らかに世界の均衡が崩れている―そんな状況の中で、エンラッド国の王子アレンにも異変が起こります。

アレンは本来、心優しく真面目な青年でした。しかし、世界に蔓延する悪や不安について深く考えすぎるうちに、精神的に追い詰められてしまいます。そして彼には「影」という、もう一人の自分のような存在が付きまとうようになりました。

ついにアレンは、自分でもよく分からない衝動に駆られて、実の父である国王を剣で刺してしまいます。正気に戻った時の恐怖は想像を絶するものでした。父の魔法の剣を持って国から逃げ出したアレンは、砂漠で野獣に襲われそうになったところを、ハイタカという名の魔法使いに救われることになります。

このハイタカこそが、真の名を「ゲド」と言う、アースシー最後の大賢人だったのです。ゲド戦記のあらすじにおいて、この出会いが物語の大きな転換点となります。

ゲド戦記あらすじ【第2章:ホート・タウンでの出来事】

ハイタカと共に旅を始めたアレンが次に向かったのは、港町のホート・タウンでした。しかし、ここで二人が目にしたのは想像以上に荒廃した街の姿でした。

ホート・タウンでは人身売買が公然と行われ、精神を狂わせる薬物「ハジア」が堂々と売買されています。偽物の商品があふれ、人々の表情からは生気が失われていました。世界の均衡が崩れた影響は、このような社会の腐敗としても現れていたのです。

街を一人で歩いていたアレンは、ある光景に出くわします。顔の左半分に大きな火傷の跡がある少女が、「ウサギ」と呼ばれる人買いに襲われていたのです。アレンは咄嗟に少女を助けますが、その後の彼の行動が少女を困惑させました。

人買いに刃を向けられても、アレンは無抵抗でその場に立ち尽くしていたのです。少女は激怒しました。「命を大切にしないやつなんて大っ嫌いだ!」―この言葉が、ゲド戦記のあらすじの中でも特に印象的な名セリフとなっています。

この少女こそがテルーでした。両親に虐待され、顔に火傷を負わされて捨てられた過去を持つ彼女は、誰よりも命の大切さを知っていました。一方のアレンは、自分の命すら軽く扱ってしまう状態。二人の価値観は正反対だったのです。

しかし、この対立こそがゲド戦記のあらすじにおいて重要な意味を持ちます。命を軽んじるアレンと、命を何より大切にするテルー。この対比が、物語の核心的なテーマを浮き彫りにしていくのです。

ゲド戦記あらすじ【第3章:テナーの家での穏やかな日々】

ホート・タウンでの騒動の後、ハイタカは旧友であるテナーの家を訪れることにしました。テナーは元大巫女という過去を持つ女性で、現在は農業を営みながら、あのテルーを娘として育てていました。

テナーの家での生活は、それまでの旅路とは全く違う穏やかなものでした。広大な畑では麦が育ち、羊たちがのんびりと草を食んでいます。アレンとハイタカは農作業を手伝いながら、しばらくここで過ごすことになりました。

最初、テルーはアレンを完全に避けていました。ホート・タウンでの件が忘れられなかったのです。しかし、ある夜、アレンが一人で歌った「テルーの唄」が状況を変えました。

「心を何に例えよう 鷹のような この心 心を何に例えよう 一人ぽっちの悲しさを」

この美しい歌声を聞いたテルーは、アレンの心の奥底にある孤独感を理解したのです。同じように孤独と戦ってきた自分の境遇と重なるものを感じたのかもしれません。ゲド戦記のあらすじの中でも、この場面は二人の心が通じ合う重要な転換点となっています。

それからというもの、テルーとアレンの関係は徐々に変化していきました。一緒に農作業をし、羊の世話をし、夕食を共にする日々。アレンの表情にも、少しずつ穏やかさが戻ってきました。

しかし、この平和な時間は長くは続きませんでした。世界を脅かす真の敵が、ついに姿を現そうとしていたのです。

ゲド戦記あらすじ【第4章:クモとの対決と物語の結末】

ゲド戦記のあらすじにおいて最も重要な敵キャラクターが「クモ」です。外見は美しい女性のようですが、実際は男性の魔法使いで、永遠の命を手に入れることに執着している人物でした。

クモは過去にハイタカ(ゲド)と戦って敗北した因縁があり、復讐の機会を狙っていました。そして今回、世界の均衡が崩れた隙をついて、ついに行動を起こしたのです。クモの狙いは不老不死の実現。そのためなら、世界がどうなろうと構わないと考えていました。

クモはアレンの心の弱さにつけ込み、彼を自分の手駒として利用しようと企みます。アレンが持つ魔法の剣の力を狙っていたのです。巧妙な罠により、ハイタカとテナーが捕らえられてしまいました。

絶体絶命の状況で、アレンはついに自分自身と向き合うことになります。これまで恐れていた「影」は、実は彼が失ってしまった「心の光」だったのです。原作とは正反対の設定ですが、映画では影が本来の自分を取り戻すための鍵として描かれています。

物語のクライマックスで、アレンは父の魔法の剣を抜くことに成功。しかし、それでもクモの力は強大でした。最終的に形勢を逆転させたのは、テルーの驚くべき正体の覚醒でした。

テルーが竜の姿に変身したのです。実は彼女は「人は昔、龍だった」という言葉通り、竜の血を色濃く受け継ぐ特別な存在でした。竜となったテルーがクモを倒し、世界に平和が戻ります。

ゲド戦記のあらすじの結末として、アレンは自分の過去と向き合い、真の意味で成長を遂げました。そして、生きることの素晴らしさを理解したのです。

ゲド戦記の主要登場人物とキャスト解説

ゲド戦記のあらすじを理解する上で、登場人物の背景を知ることは非常に重要です。それぞれのキャラクターには深い設定があり、物語に重要な意味をもたらしています。

アレン(声優:岡田准一)

エンラッド国の王子で、真の名は「レバンネン」。本来は聡明で心優しい青年ですが、世界の混乱と自分の中の影に悩まされています。V6のメンバーとして活動していた岡田准一さんが、初の声優挑戦として熱演しました。アレンの繊細な心情の変化を、岡田さんの演技が見事に表現しています。

テルー(声優:手嶌葵)

顔に火傷の跡がある謎めいた少女で、真の名は「テハヌー」。実は竜の血を引く特別な存在です。主題歌「テルーの唄」も歌った手嶌葵さんにとって、これが声優デビュー作となりました。透明感のある歌声と純粋な演技が、テルーというキャラクターに命を吹き込んでいます。

ハイタカ/ゲド(声優:菅原文太)

アースシー最後の大賢人で、通り名が「ハイタカ」、真の名が「ゲド」。世界の均衡を守る重要な役割を担っています。名優・菅原文太さんの重厚な声が、ハイタカの威厳と優しさを同時に表現しており、ゲド戦記のあらすじにおいて欠かせない存在感を示しています。

クモ(声優:田中裕子)

永遠の命を求める魔法使いで、物語の主要な敵役。外見は女性的ですが実際は男性という設定です。田中裕子さんの妖艶で不気味な演技が、クモの恐ろしさと魅力を見事に表現しています。

テナー(声優:風吹ジュン)

元大巫女でハイタカの旧友。現在はテルーを娘として育てながら農業を営んでいます。風吹ジュンさんの温かみのある声が、テナーの母性と強さを表現しています。

これらの登場人物が織りなす人間関係こそが、ゲド戦記のあらすじの魅力の核心部分なのです。

ゲド戦記のあらすじと原作の違いを徹底比較【なぜ分からないのか解説】

映画版ゲド戦記のあらすじが分かりにくい理由

「ゲド戦記のあらすじがよく分からない」という声をよく耳にしますが、これには明確な理由があります。実は、映画版のゲド戦記のあらすじは、原作小説を知らない人にとって非常に理解しにくい構造になっているのです。

最大の問題は、原作が全6巻という長大なシリーズであるにも関わらず、映画では主に第3巻「さいはての島へ」の内容を中心に構成されていることです。これは例えるなら、長編ドラマの途中の回だけを見て全体のストーリーを理解しようとするようなもの。当然、背景説明が不足してしまいます。

さらに複雑にしているのが、宮崎駿の絵物語「シュナの旅」が原案として加えられていることです。ゲド戦記の世界観に「シュナの旅」の要素が混ぜ込まれた結果、どちらの作品とも違う独特な物語になってしまいました。

具体的な例を挙げると、「真の名」という重要な概念について、映画では十分な説明がありません。原作では、真の名を知られることがどれほど危険なことなのか、なぜ普段は隠し名を使うのかが詳しく描かれています。しかし映画では、この説明が省略されているため、観客は置いてけぼりになってしまうのです。

また、アレンの「影」についても同様です。原作では影がどのような存在なのか、なぜ生まれるのか、どう向き合うべきなのかが段階的に説明されます。しかし映画版のゲド戦記のあらすじでは、いきなり影が登場し、いきなり解決してしまうため、多くの観客が困惑してしまうのです。

このような構造的な問題が、ゲド戦記のあらすじを分かりにくくしている主な原因なのです。

ゲド戦記の原作あらすじとの主要な違い

ゲド戦記のあらすじを完全に理解するためには、映画版と原作の違いを知ることが欠かせません。実は、両者は同じタイトルでありながら、まったく別の物語と言っても過言ではないほど異なっています。

主人公の違い

最も大きな違いは主人公です。原作のゲド戦記のあらすじでは、タイトル通り「ゲド」(ハイタカ)が主人公として描かれています。映画で言うところのアレンは、原作では脇役程度の存在でした。

原作第3巻では、アレンは父王の命令によってゲドを訪ねてくる青年として登場します。父親との関係も良好で、殺害するような展開は一切ありません。むしろ、聡明で責任感の強い王子として描かれているのです。

アレンの父親殺害は完全にオリジナル

映画版ゲド戦記のあらすじで最も衝撃的な「父親殺害」のシーンは、完全に映画オリジナルの設定です。宮崎吾朗監督は、現代の若者が抱える心の闇を表現するために、この設定を加えたと述べています。

しかし、この改変は原作者のアーシュラ・K・ル=グウィンから強い批判を受けました。「動機がなく気まぐれ。人間の影の部分は魔法の剣で振り払えるようなものではない」という手厳しいコメントが残されています。

テルーの年齢設定

映画では10代後半の少女として描かれているテルーですが、原作では7歳程度の幼い子供です。さらに、火傷の後遺症で言葉もほとんど話せない状態として描かれています。映画版のような恋愛関係の要素は原作には存在しません。

「影」の意味の正反対設定

これは特に重要な違いです。原作のゲド戦記のあらすじでは、影は「憎しみや傲慢といった心の闇」として描かれています。ゲドが若い頃の過ちによって生み出されたもので、それと向き合い受け入れることで成長するという物語です。

しかし映画では、アレンの影は「心の光」として設定されています。失ってしまった本来の自分を表すものとして描かれており、原作とは真逆の意味を持たされているのです。

これらの違いを知ることで、なぜ多くの人がゲド戦記のあらすじを理解しにくいと感じるのかが分かってきます。

ゲド戦記あらすじの原作者と宮崎駿の評価

ゲド戦記のあらすじについて語る上で避けて通れないのが、原作者と宮崎駿からの厳しい評価です。これらの評価を知ることで、なぜこの作品が議論を呼んだのかが理解できます。

原作者アーシュラ・K・ル=グウィンの批判

世界的な作家であるル=グウィンは、完成した映画を見て失望を隠しませんでした。彼女のコメントは具体的で痛烈なものでした。

「『となりのトトロ』の細密な正確さもなければ、『千と千尋の神隠し』の力強い、素晴らしく豊かなディテールもありません」「文脈をあちこちつまみ食いし、物語をまったく別の、統一性も一貫性もないプロットに置き換えました」

特に批判されたのは、映画版ゲド戦記のあらすじにおける暴力的な解決方法でした。「現代のファンタジーにおいては、人を殺してしまうことが善と悪の戦いの普通の解決方法です。私の原作では、戦争のようなテーマを表現しませんし、単純な疑問に単純な解答を出すこともしません」

この言葉からも分かるように、原作者は映画の根本的な方向性に疑問を呈していたのです。

宮崎駿の初号試写会退席事件

さらに衝撃的だったのが、父親である宮崎駿の反応でした。初号試写会の途中で席を立ち、外でタバコを吸って戻ってくるという映像が残されています。この行動は、彼の作品に対する率直な感想を物語っていました。

試写会後、宮崎駿は短いながらも痛烈なコメントを残しています。「僕は自分の子供を見ていた。大人になっていない。それだけ。一本作れたからいいじゃんね。それでもうやめたほうがいい」

この発言は、単に作品への批判というより、監督としての息子への厳しい父親の言葉でもありました。

一方で商業的には成功

しかし興味深いことに、これほど厳しい評価を受けながらも、ゲド戦記は興行収入76.9億円という大きな成功を収めました。これは2006年の邦画では第1位の記録で、ジブリ作品の中でも歴代7位という高い数字です。

この現象は、ジブリブランドの強さと、多くの観客がゲド戦記のあらすじに込められたメッセージに何らかの価値を見出したことを示しています。批評家や関係者からの評価と、一般観客の反応が大きく分かれた作品として、映画史に記録されることになったのです。

ゲド戦記のあらすじから読み取れるテーマとメッセージ

ゲド戦記のあらすじには、現代社会に生きる私たちにとって重要なメッセージが込められています。宮崎吾朗監督が本当に伝えたかったのは何だったのでしょうか。

現代の若者への応援メッセージ

監督が制作日誌で明かしているように、ゲド戦記のあらすじの根底にあるテーマは「いま、まっとうに生きるとはどういうことか?」という問いかけです。これは特に、不安な時代を生きる若者たちへ向けたメッセージでした。

アレンの父親殺害という衝撃的な設定も、現代の若者が抱える理解しがたい行動や心の闇を表現したものです。なぜそんなことをしてしまったのか、アレン自身にも明確な理由が分からない。これは、現代社会で起こる様々な事件にも通じる問題提起でした。

監督は三鷹の森ジブリ美術館で働く若者たちと接する中で、この作品のインスピレーションを得たと語っています。「この不安な時代に、正気を保って生きるにはどうすればよいのか。映画を作りながら、それを、みんなと共に考えたい」という言葉が、制作の動機だったのです。

生と死、命の尊さについて

ゲド戦記のあらすじで最も重要なテーマの一つが、命の尊さです。テルーの名言「命を大切にしないやつなんて大っ嫌いだ!」は、作品全体を貫くメッセージを象徴しています。

アレンとクモは一見正反対の存在に見えますが、実は同じ問題を抱えています。アレンは「死んでもいい」と命を軽んじ、クモは「永遠に死にたくない」と執着する。テルーが指摘するように、「そんなのどっちでも同じ」なのです。

ハイタカの言葉「わしらが持っているものは、いずれ失わなければならないものばかりだ。苦しみの種であり、宝物であり、天からの慈悲でもある。わしらの命も」は、有限だからこそ尊い命の意味を端的に表現しています。

「まっとうに生きるとは何か」の問いかけ

最終的に、ゲド戦記のあらすじが提示するのは、困難な現実と向き合いながらも、それでも生きていく意味を見つけることの大切さです。

アレンの成長は、自分の影(本来の自分)を受け入れることで完成します。これは、現代を生きる私たちにとっても重要な示唆を含んでいます。自分の弱さや過ちから目を逸らすのではなく、それも含めて自分自身として受け入れること。そこから真の成長が始まるのです。

映画版ゲド戦記のあらすじは確かに複雑で理解しにくい部分もありますが、そこに込められたメッセージは普遍的で深いものがあります。一度で理解できなくても、人生経験を重ねてから再び見ると、新たな発見があるかもしれません。それこそが、この作品の真の価値なのかもしれないのです。

ゲド戦記のあらすじ総括【映画版と原作の完全理解ガイド】

この記事では、ゲド戦記のあらすじを映画版と原作の違いを含めて詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントを総括いたします。

映画版ゲド戦記のあらすじ要点

- 基本設定: 2006年宮崎吾朗初監督作品で、多島海世界「アースシー」が舞台の魔法ファンタジー

- 第1章の核心: 世界の均衡崩壊とアレンの父親殺害から始まる逃亡劇がストーリーの出発点

- 第2章の意味: ホート・タウンでのテルーとの出会いが「命の大切さ」というテーマを明確化

- 第3章の重要性: テナーの家での穏やかな生活が、アレンの心の回復と成長の基盤となる

- 第4章の結論: クモとの最終決戦でテルーの竜への変身により、アレンが真の自分を取り戻す

- 登場人物の役割: アレン(岡田准一)の成長物語を中心に、各キャラクターが命の尊さを伝える

原作との違いによる理解困難な理由

- 構造的問題: 原作6巻中の第3巻中心の抜粋構成により、背景説明が大幅に不足している

- 設定改変の影響: 「シュナの旅」との混合により、どちらとも異なる独特な物語構造になった

- 主人公変更: 原作の主人公ゲドから映画版のアレンへの変更が物語の焦点を大きく変化させた

- 父親殺害設定: 完全オリジナル設定のため原作ファンにも映画単体視聴者にも理解しにくい展開

- 影の意味逆転: 原作の「心の闇」から映画版の「心の光」への正反対設定が混乱を招く

批評と商業的成功の二面性

- 原作者の厳しい評価: ル=グウィンによる「統一性も一貫性もない」という痛烈な批判

- 宮崎駿の失望: 初号試写会退席事件が示す父親としての厳しい評価

- 商業的大成功: 興行収入76.9億円(2006年邦画1位、ジブリ歴代7位)という数字が証明する観客の支持

- 評価の分離: 批評家・関係者の厳しい評価と一般観客の支持が大きく分かれた作品

作品に込められた普遍的メッセージ

- 若者への応援: 「まっとうに生きるとは何か」という現代の若者への根本的な問いかけ

- 命の尊さの教え: 有限だからこそ尊い命の意味を、テルーの言葉を通じて強く訴求

- 自己受容の重要性: アレンの成長過程が示す、自分の弱さも含めて受け入れることの大切さ

- 現代への警鐘: 不安な時代を生きる私たちへの、生きる意味を見つけることの重要性

結論: ゲド戦記のあらすじは確かに複雑で理解しにくい部分もありますが、そこに込められた「命の尊さ」と「真摯に生きることの意味」というメッセージは、時代を超えて私たちの心に響く普遍的な価値を持っています。映画版として独立した作品として捉えることで、その真の魅力を理解できるでしょう。